An dieser Stelle finden Sie ungefähr alle zwei Wochen Gedanken zu Gott, biblischen Texten, Gemeindeleben und zur aktuellen Situation. Mal nachdenklich, mal praktisch und hoffentlich auch immer wieder ermutigend.

Es grüßt Sie Susanne Öhlmann.

15. September: Das Privileg

Manchmal gibt es kostbare, seltene Momente, wo ich denke: GENAU SO soll es sein! Wo etwas einrastet und alles einfach stimmt.

Vor zwei Wochen gab es für mich gleich mehrere solche Momente. Ich war mit unserer Konfigruppe beim Konficamp: fünf Tage lang waren wir mit 140 Jugendlichen aus mehreren Gemeinden und knapp 20 Teamern am Werbellinsee. Wir haben miteinander gearbeitet, nachgedacht, gespielt, Quatsch gemacht, gesungen, gelebt, gemalt, gebastelt, Sport gemacht und wenig geschlafen. Und manchmal habe ich die Jugendlichen angesehen und hatte diesen Moment von „so soll es sein“:

So sollte es sein, als wir am dritten Abend eine Party gefeiert haben. Als es für alle selbstgemachte Cocktails gab und spätestens ab „Let it go“ die Stimmung am Kochen war. Und niemand sich von den Masken, die sie tragen mussten, die Laune verderben ließ. Als sich alle Jugendlichen an den Schultern fassten und in einem Zug im Kreis durch den Saal zogen. Ein Moment, der so schön und doch banal sein könnte, hätte er nicht so lange gefehlt. Ich fand es ergreifend, wie sehr die Jugendlichen die Begegnung miteinander suchten, wie man merken konnte, wie sehr diese Unbeschwertheit viel zu lange fehlen musste: wie es 13-Jährige brauchen mit anderen 13-Jährigen durch die Welt zu hopsen. Nebeneinander! Und sogar mit Berührung! Perfektion im Unperfekten!

So sollte es sein, als wir am letzten Abend im Dunkeln am See eine Andacht mit Kerzenlicht feierten. Wo wir Erwachsenen fast ein wenig enttäuscht waren, weil alle kribbelig und quatschig waren und es einfach nicht so richtig still werden wollte. Und wo danach ein Junge zu mir sagte: „Die Andacht war das Schönste am Konficamp. Wie wir da zusammen gesungen haben – das war fast schon ein heiliger Moment!“

An manchen Tagen haben wir zusammen ein Lied gesungen, an das ich jetzt noch immer wieder denken muss. Es fasst zusammen, was wir gemeinsam an Wunderbarem erlebt haben beim Konficamp und was wir, glaube ich, spüren in den intensivsten Momenten unseres Lebens:

„Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein.

Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein…

Denn der Herr tut immer noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag um Tag!“

Was für ein Wunder und was für ein Glück, dass es diese Momente gibt: wo alles passt und wir es nicht einfach vorbei ziehen lassen, sondern es sogar merken!

31. August: Wasser zu Wein

Letzte Woche hatte ich einen totalen Lagerkoller. Das habe ich häufiger mal nach besonders schönen, ländlichen Urlauben, wenn der Berliner Alltag wieder einkehrt. Dann habe ich immer das Gefühl, alles ist nur noch Familie und Arbeit und Alltag und ich weiß gar nicht mehr, wo ich selbst in all dem bleibe. Und meine Lust auf Abenteuer. Glücklicherweise habe ich eine tolle Freundin, der es meistens genauso geht.

Wir machten also einen Plan und Mittwoch letzter Woche schleppten wir beide, als alle Kinder versorgt und im Bett waren, ein Schlauchboot durch Kreuzberg und schipperten dann drei Stunden im Dunkeln mit je einem Bier auf dem ruhigen Wasser und freuten uns an all den Menschen, die ebenso vertraut und gemütlich am Ufer das gleiche taten. Endlich mal wieder so richtig quatschen und Pläne machen und sich irgendwie jung und unabhängig fühlen. Und durchaus auch ein bisschen cool und verwegen. Urlaub vom Alltag.

Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Jesus auf der Hochzeit zu Kana. Da ist irgendwann der Wein alle und Jesus wird herbeigerufen und verwandelt das Wasser in richtig guten Wein. So gut, dass manche sich schon echauffieren, warum der so lange zurückgehalten wurde. Ich finde, die Geschichte hat einen gewissen Humor. Und es ist schon eher selten, dass in der Bibel Geschichten vom Luxus erzählt werden.

Ich musste im Nachhinein an diese Geschichte denken, denn dieser Abend war mein „Wasser des Alltags“ in „Wein der Vertrautheit, der Freiheit und des Ausbruchs“. Und eigentlich ist ja klar: Wasser ist ja überhaupt nichts Schlechtes oder minderwertig, es ist lebenswichtig und ebenso ist es ja total gut, einen beständigen Alltag, Familie und Arbeit zu haben. Was zum dankbar sein.

Aber manchmal muss es eben auch etwas anderes sein, ob das für Sie nun Wein ist oder Nutella aufs Brot, das Sie sich sonst verbieten wegen der schlanken Linie. Ob es der Ausflug mit dem Boot mitten in der Nacht ist oder der Tanzkurs nur für Sie allein. Oder was immer auch sonst Ihnen das Gefühl gibt: hier vergeht die Zeit wie im Flug und ich gönne mir diesen Luxus, weil ich es mir selbst wert bin.

Find ich toll, dass auch die Bibel uns davon erzählt: manchmal muss es mehr als Wasser des Alltags sein, manchmal braucht es das Besondere und das dürfen wir uns gönnen!

16. August: Ab in die Schule

Am Wochenende war Einschulung, auch in meiner Familie. Das heißt, nach aller Freude und Aufregung am Wochenende: ab jetzt zwei Kinder morgens früh wecken, zweimal Schulbrote schmieren, zweimal alle Elternbriefe lesen und sich die Infos dann auch merken, und noch so viel mehr… Wenigstens in unserem Fall heißt das jetzt auch: zweimal mehr Chaos am Morgen.

Und so standen wir auch gleich am ersten Schultag vor der Schule, das neue Schulkind und ich und hatten zwar alles sorgfältig gepackt und trotzdem eine Sache von der langen Liste der zu besorgenden Utensilien vergessen. Klar, schlechtes Gewissen bei mir, denn wir Eltern haben das schlechte Gewissen ja doch irgendwie gepachtet.

Und dann musste ich doch lächeln, denn mir fiel eine Freundin ein, mit der ich mir manchmal Nachrichten über die großen und kleinen Überforderungen des Elternseins schreibe. Wir haben ein beschwingt-selbstironisches Eltern-Punktesystem erfunden, mit dem wir uns gegenseitig unterstützen: Punkte gibt es, wenn wir es mehr oder weniger überzeugend geschafft haben, alle Kinder einigermaßen rechtzeitig, relativ sauber und temperaturgemäß angezogen, mit vollem Magen und gefüllter Brotbox samt Ranzen in die Schule zu bringen. Lob für Dinge, die von außen so selbstverständlich erscheinen, Trost für Dinge, die mal nicht so klappen.

Heute also vielleicht ein Punkt Abzug für die fehlende Ablage für die Hefte. Dafür einen Pluspunkt für die Hand in meiner auf dem Weg zur Schule, für die Frage nach Aufregung und das Küsschen am Tor. Einen für nicht-klammern, sondern Kind alleine ins Klassenzimmer gehen lassen. Eigentlich ein ganz guter Schnitt.

Jesus hat einmal gesagt:

„Macht euch keine Sorgen um euer Leben. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel.“

Klar, wir müssen uns um Sachen kümmern. Machen wir ja alle auch. Aber trotzdem tut es gut, die ganze Sache mit der Verantwortung auch mit viel Humor und weniger Perfektionismus zu nehmen.

Weil Gott für uns sorgt und wir im besten Fall auch füreinander. Manchmal indem wir unsere Kinder gegenseitig von der Schule mitnehmen, manchmal indem wir unsere Überforderung teilen, uns austauschen, unsere eigenen Leistungen als Eltern anerkennen und darüber lachen, wenn etwas schief geht.

Ich wünsche allen neuen und „alten“ Schulkindern einen wunderbaren Start in die Schule und allen Eltern, dass sie nicht vergessen, sich gleich von Anfang an ein paar Extrapunkte zu gönnen fürs Stifte spitzen, Ranzen schleppen, Händchen halten, …

3. Juni – Eine gute Nachricht

Wenn ich mich in den letzten Wochen in Gesprächen umgehört habe, dann fiel immer wieder ein Wort, das auch mich seit einer Weile umtreibt: Sehnsucht. Nach einem Jahr Einschränkungen und mit der Hoffnung auf den Sommer vor Augen ist das ja auch kein Wunder: wir haben Sehnsucht danach, Menschen wieder zu treffen, zu feiern, unein-geschränkt frei zu sein, uns ausleben zu können.

Bei all dem Sehnen und Hoffen auf eine bessere Zeit, frage ich mich manchmal, ob all diese Sehnsucht wirklich erst in der „Corona-Zeit“ entstanden ist oder vielleicht schon viel länger da und unbearbeitet war. Wie viele Sachen gibt es, die ich mir aus Vernunft oder Angst schon viel länger nicht erlaubt habe? Nur ein Beispiel: ich habe seit Monaten so richtig richtig Lust, mal wieder eine ganze Nacht lang tanzen zu gehen. Das habe ich allerdings auch vor Corona nur äußerst selten gemacht, einfach weil meine Kinder immer so wahnsinnig früh aufstehen wollen und ich dann ja den ganzen Tag müde wäre. Irgendwie würde ich das jetzt gerne können: einfach mal die Vorsicht, die Angst, die Sorge zur Seite schieben und den Moment nutzen und überschwänglich genießen.

Es gibt ein Lied, vielleicht sogar ein Liebeslied, das diese Saite in mir gerade ganz stark berührt und wenn ich mir den Charterfolg so anschaue, geht es scheinbar auch anderen so. Kennen Sie „Eine gute Nachricht“ von Danger Dan? (Falls nicht: auf jeden Fall im Internet suchen und anhören!). Da singt er, neben vielen anderen tollen Zeilen:

„Ich hab ’ne gute Nachricht und ’ne schlechte auch

Zuerst die schlechte: „Wir zerfall’n zu Staub.

Wir werden zu Asche, kehren in das Nichts

Zurück, aus dem wir alle einst gekommen sind

Und jetzt die gute: „Heute nich,

Es bleibt noch Zeit für dich und mich.

Und wenn du willst, dann schlaf doch heut bei mir.“

Und ein paar Zeilen weiter:

„Das Dilemma, dass wir schon das Ende kenn’n

Zwingt uns ja nicht dazu, es hier nicht schön zu finden.“

Memento mori oder, wie Psalm 90 es formuliert: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ Wir haben uns in all den letzten Monaten so furchtbar viel mit der Endlichkeit des Lebens und dem Tod auseinandergesetzt – wie gut wäre es, wenn wir daraus lernen würden, das Glück des Lebens ganz besonders zu schätzen, den Moment zu ergreifen und die Zeit mit den Menschen zu genießen, die wir lieb haben.

24. Mai – Gottes Geist in uns

Himmelfahrt und Pfingsten liegen hinter uns – Wochen, in denen sich kirchlich alles um den heiligen Geist dreht. Spannendes Thema, denn der heilige Geist, sagen manche, das ist der Teil Gottes, den man sich eigentlich am wenigsten vorstellen kann. Vielleicht liegt es an dem Wort „Geist“, denke ich mir. Das ist irgendwie sperrig und ich muss auch immer mal an ein Gespenst denken. Aber gäbe es eine bessere Bezeichnung?

Schauen wir doch noch einmal nach, in eine Nacherzählung der Pfingstgeschichte in einer Bibel für Jugendliche. Wir erinnern uns: Jesus war gestorben und auferstanden, er war seinen Freundinnen und Freunden mehrfach erschienen, hatte mit ihnen geredet und ihnen Mut gemacht und war dann in den Himmel entschwunden (und wie man sich das vorstellen kann, ist ja noch mal eine ganz eigene Sache!). Nun sitzen seine Freunde da und warten und denken nach, was sie jetzt machen sollen. Und dann heißt es:

„Plötzlich erfüllte ein gewaltiges Getöse das ganze Haus, wie ein mächtiger Sturmwind. Es brauste über sie hinweg, sie konnten ihre eigene Stimme nicht mehr hören. Doch es blieb nicht beim Hören, sie sahen auch. Es zeigte sich ihnen ein loderndes Feuer, das hin und her züngelte – die einzelnen Flammen schienen jede und jeden Einzelnen von ihnen zu berühren. Sie merkten, wie Gottes Geistkraft sie erfasste – voller Begeisterung begannen sie zu verkündigen, anders als sie es je zuvor getan hatten.“

Und danach gehen sie raus, weil sie so einen starken Drang haben, allen zu erzählen, was sie erlebt haben, was sie be-geist-ert.

Also damit kann ich mich voll identifizieren. Das kenne ich auch von mir: wenn ich etwas Tolles entdeckt habe und dafür brenne, Musik zum Beispiel, die mich tief berührt, dann muss ich das unbedingt teilen. Dann sprudelt es richtig aus mir heraus und ich möchte, dass andere das nachempfinden können, ich will mit meinem Glück nicht allein sein. Aber woher kommt diese Begeisterung in mir? Woher das Glücksgefühl der Verbundenheit, wenn andere genau das gleiche empfinden? Was, wenn das schon Wirkung des heiligen Geistes ist?

Vielleicht müssten wir den Heiligen Geist mit anderen Namen nennen, um ihn besser zu erfassen:

Heilige Inspiration. Kraft, die mich mit anderen Menschen verbindet.

Gottes Energie in mir.

Fülle, die mich begeistert. Vollkommene Übereinstimmung.

Übersprudelndes Glück.

Wind und Feuer und Begeisterung in uns drin.

So viele tolle Bilder dafür, was der Heilige Geist in uns macht. Vielleicht können wir uns diesem Teil Gottes so viel besser annähern: wenn wir das Herz öffnen und die Augen dafür aufmachen, wo wir begeistert und inspiriert sind und eigene, neue Worte dafür finden, was Gott in uns Tolles auslöst.

26. April – Von Vögeln und Menschen und Gott

Wenn ich meine Kinder in die Kita bringe, kommen wir an einem Platz vorbei, auf dem immer unglaublich viele Tauben unterwegs sind. Meistens bleiben wir einen Moment stehen und schauen zu: ein Meer an kleinen Körper, die durcheinanderwuseln, picken und dann und wann auffliegen, wenn ein eifriges Kind sie scheucht. Meine Tochter ist immer total fasziniert. Neulich fragte sie plötzlich: „Mama, hast du schon die schöne Schwarze dahinten gesehen?“ Hatte ich nicht, also nahm sie mich mit und vorsichtig gingen wir zwischen den Vögeln hindurch und guckten sie alle ganz genau an.

Das machte ich zum ersten Mal, sie ganz offensichtlich nicht: „Guck mal, Mama, die da sieht toll aus, die hat einen richtigen kleinen weißen Federschal um den Hals. Und die da sieht ganz weich aus. Und die ist ganz schwarz. Und schau mal, die Weiße dahinten.“

Ich war tief beeindruckt und berührt – wo ich nur wuselnde, graue Körper gesehen hatte, im Grunde alle völlig identisch, erkannte meine Tochter die Schönheit jedes einzelnen Tiers, bewunderte und feierte sie – und lehrte mich, sie auch zu entdecken.

Das ist so schön und wertvoll und ich glaube, so schaut Gott uns auch an. Wo wir Menschen einander angucken und denken: „Na halt irgend so eine Person, wie jede andere auch“, sieht Gott uns an und sagt: „Schau mal, da ist ja Susanne, die mit den grünen Augen, aber die sieht man nur in ganz bestimmtem Sonnenlicht.“ – „Und da ist Jonathan, der sein Gesicht so gern in die Frühlingswärme hält.“ – „Und dort, die mit dem kleinen Quarantäne-Schokoladen-Bauchansatz, das ist Simone und die sehnt sich so wahnsinnig danach, diesen Sommer wieder an die Ostsee zu fahren.“

Genau diesen liebevollen Kennerblick Gottes finde ich in Psalm 139, wo es heißt:

„Gott, du hast meine Nieren geschaffen, du hast mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen.“

Was wäre die Welt schön, wenn wir uns selbst und andere mit diesen Augen betrachten könnten: jeder Mensch ein einzigartiges Wunder, keiner und keine einem anderen gleich. Alle wunderbar geschaffen, geboren und geliebt.

19. April – Wir müssen reden!

Gestern hat Deutschland in einem Staatsakt der Toten der Corona-Pandemie gedacht. Eine Geste, die durchaus ambivalent aufgefasst wurde, der Tagesspiegel titelt heute „Das Land erinnert an die Toten – und lässt die Katastrophe weiter geschehen“. Viele Menschen sind wütend oder zumindest befremdet, dass alles so schleppend vorangeht. Vielleicht sind manche Schuldzuweisungen durchaus berechtigt und die Frage, wie viele dieser Toten hätten verhindert werden können, steht bleischwer im Raum. War das Ganze eine schlechte Idee?

Ich habe die Veranstaltung im Radio verfolgt. Und mich hat – mehr als die bedachte und geschliffene Rede des Bundespräsidenten – bewegt, wie die geladenen Angehörigen gesprochen haben. Da waren auch kritische Töne zu hören. Appelle, durchzuhalten, sich an die Corona-Regeln zu halten. Mahnungen an die politisch Verantwortlichen, dass das würdelose Sterben ein Ende haben muss. Schuldgefühle und Frust. Aber ich habe auch ganz viel Dankbarkeit herausgehört dafür, dass diese Menschen reden konnten. Dass öffentlich gehört wurde, was für wunderbare Menschen sie verloren haben, wie sehr sie sie vermissen, wie schrecklich der fehlende Abschied war am Sterbebett und am Grab. Da haben wirklich die Menschen hinter den Zahlen ein Gesicht bekommen – die Verstorbenen und die Trauernden.

Als ich so zuhörte, habe ich mich gefragt, wie viele Menschen das eigentlich noch brauchen könnten: einfach mal erzählen, wer der oder die war, die jetzt nicht mehr hier ist. Einfach mal erzählen, wie es einem geht, ob ein Abschied möglich war, ob etwas offen geblieben ist. Ich habe das Gefühl, da sind so viele Geschichten und Gefühle, die erzählt werden wollen. Gibt es Orte dafür? Und können wir als Gemeinde vielleicht sogar so ein Ort sein? Das wünsche ich mir jedenfalls.

Was können wir also tun? Wir nehmen in unseren Gottesdiensten immer wieder die Verstorbenen, die Angehörigen, die Pfleger und Ärztinnen in unsere Gebete auf. Wir bringen diese Menschen gedanklich vor Gott, denken öffentlich an sie und beten für Stärkung und Geborgenheit. Vielleicht können wir, wenn es die Corona-Regeln wieder zulassen, eine Form der kollektiven Erinnerung und ein Erzählformat entwickeln, in dem wir einander daran teilhaben lassen, wie wir durch diese Zeit und ihre Herausforderungen kommen und an den Erinnerungen an die Verstorbenen.

Und Gemeinden haben noch eine weitere Ressource zum Erzählen, die mir weitgehend unbekannt scheint und ich wünsche mir, dass sie bekannter wird: wir sind als Pfarrerinnen ausgebildete Seelsorgerinnen und hören zu! Wenn Sie erzählen möchten, wen Sie verloren haben oder um wen Sie Angst haben und wie es Ihnen damit geht. Wir hören Geschichten an und Ihre Gedanken und Gefühle, was immer eben erzählt werden will, damit die Trauer bewältigt werden kann. Trauen Sie sich und melden Sie sich, wenn Sie einen Ort und ein Gegenüber zum Erzählen brauchen! Wir sind da.

12. April – Ostern – Erste-Hilfe-Kurs der Hoffnung

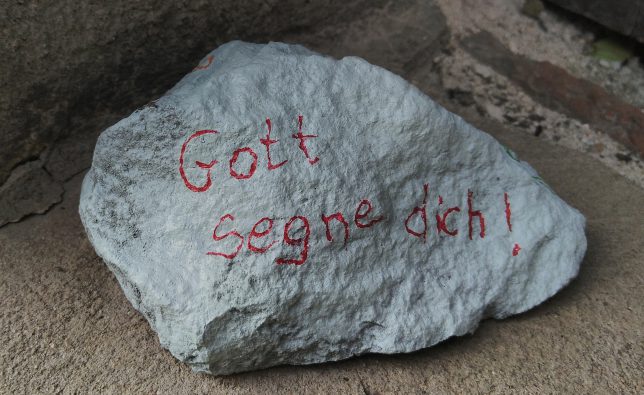

Verrückt – nun sind die Osterfeiertage auch schon wieder vorüber, das Jahr geht so schnell voran. In den letzten Tagen habe ich oft an Ostern im letzten Jahr gedacht: an die Ostersteineaktion, das Ostergärtchenbasteln, die offene Kirche am Karfreitag und Ostersonntag als die Gottesdienste verboten waren. Auch in diesem Jahr haben wir wieder lange überlegt, was an Ostern möglich ist. Anstrengend! Und in all den Bedenken habe ich gemerkt, dass ich gerade in diesem Jahr Ostern sehr brauche. Aber warum eigentlich?

Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren die Schönheit des sogenannten Kirchenjahres für mich entdeckt, mit seinen rituell wiederkehrenden Zeiten, den Höhepunkten, den Zeiten des Nachdenkens. Meine tolle Mentorin in der Ausbildung sprach immer vom „heilsamen Rhythmus des Kirchenjahres“ und so manches Mal dachte ich: „was soll das ‚heilsam‘ denn an der Stelle?“.

Mittlerweile scheint mir, dass sie Recht hat: wir brauchen schöne Ankerpunkte im Leben, auf die wir zuleben können, die wir gemeinsam begehen und die die Teile von uns heilen helfen, die im Alltag kaputt gegangen sind.

Ostern ist – genauso wie auch der Advent – wie ein Erste-Hilfe-Kurs für die Seele und das Leben. So wie es nicht reicht, dass wir einmal im Leben lernen, wie die stabile Seitenlage geht, reicht es auch nicht, dass wir einmal gesagt bekommen: „Übrigens, an Ostern hat Gott Jesus wiederauferweckt und den Tod besiegt.“ Diese Botschaft ist so lebens-wichtig, aber auch ziemlich erklärungsbedürftig. Und dann muss sie ja auch noch vom Kopf und Intellekt ins Herz eingeübt und verinnerlicht werden. Klar, dass wir sie jedes Jahr wieder erleben müssen, damit sie nicht mit der Zeit verblasst und bedeutungslos wird und damit sie uns dann tatsächlich hilft, wenn wir sie brauchen. Die Wiederholungen helfen, dass sie sich ganz tief in unsere Herzen gräbt und wir nie wieder vergessen: „Auferstehung, das heißt: Gott, die Macht des Lebens und der Hoffnung ist da, wir sind nicht verloren und verlassen. Es ist noch nicht alles zu Ende und ich muss diesen Weg nicht alleine gehen.“

Manche Menschen können sich ziemlich viel alleine beibringen – stabile Seitenlage über youtube tutorials und Hoffnung durch Bibellesen zu Hause. Und das ist super. Und für die anderen, zu denen ich wohl auch gehöre, gibt es – Gott sei Dank – die Möglichkeit, in Gottesdiensten mit anderen Suchenden zusammen Hoffnung, Freude, Gemeinschaft und Heilung zu tanken. An Ostern ganz besonders, aber auch an jedem anderen Sonntag. Ganz gleich, ob digital oder „in Präsenz“ – Hauptsache so, wie es passt, sicher ist und das Herz beseelt im heilsamen Rhythmus des Kirchenjahres.

22. März – Entschuldigung?

Am letzten Samstag hatten wir unseren monatlichen Konfitag. Momentan ist es ja gar nicht so einfach, sich zu zehnt zu treffen, aber wir sind erfinderisch geworden. Wir haben zusammen einen Filmgottesdienst in der Kirche gefeiert. Dann wurden alle mit der App „Actionbound“ in Einzelarbeit nach Hause und auf virtuelle Entdeckungsreise zum Thema Taufe geschickt. Und zum Abschluss haben wir uns im Garten getroffen und von unseren weit auseinandergestellten Stühlen die Ergebnisse besprochen und den Ostergottes-dienst vorbereitet. Am Ende des Tages jedenfalls machten wir einen Abschlusskreis, ich sprach einen Segen und sagte dann so etwas wie: „Danke fürs Mitmachen. Und ich hoffe, beim nächsten Mal können wir uns dann schon wieder richtig treffen.“ Ich weiß selbst gar nicht so genau, was ich mit „richtig“ meinte, wahrscheinlich dachte ich an unsere Treffen im letzten Herbst, die komplett im Garten in der großen Gruppe stattfanden. Aber eine Konfirmandin sah mich total überrascht mit ganz großen Augen an und sagte: „Was? War das jetzt gar keine richtige Konfizeit?“

Ich war wirklich verblüfft über die Frage, denn sie hat sowas von Recht! Da bereite ich zwei Tage lang den Konfitag vor, wusele hin und her mit der Logistik. Alle machen mit, hören einander zu, bearbeiten Bibeltexte, werden kreativ, haben Spaß und denken mit. Und am Ende steht die Entschuldigung: „Hoffentlich ist alles bald wieder normal“?

Ich frage mich ernsthaft: Warum machen wir das? Denn das ist ja nicht nur meine Entschuldigung, sondern so oft das Mantra der digitalen Veranstaltungen: wenigstens können wir uns digital sehen. Klar, vieles fehlt und ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne mal wieder mit allen zusammen im Gottesdienst singen. Aber diese Haltung tut ja immer so, als wäre vorher alles perfekt gewesen. In „normalen Zeiten“ war es manchmal nicht einfach, die kommunikative Energie mancher Jugendlicher einzufangen und ich wäre nie auf die Idee gekommen, in den Konfitag mit einem Gottesdienst einzusteigen. Jetzt finde ich es genial: ein dichter spiritueller Moment am Anfang, wo niemand quatscht, wo man Elemente von Gottesdienst in kleiner Form ausprobieren und auch mal ändern kann (man kann nämlich auch im gemeinsamen Gespräch eine Predigt entwickeln und es ist auch Fürbitte, wenn wir uns gegenseitig und Gott erzählen, was gerade schön oder traurig in unserem Leben ist :). Wir hätten die Klimafastengruppe doch nie digital veranstaltet und jetzt treffen wir uns in so vertrauter Runde wöchentlich mit Menschen aus Heinersdorf, Weißensee und Friedrichshain. Wir hätte doch nie die Liturgie im Gottesdienst verändert und nun bekomme ich manchmal die Rückmeldung: irgendwie ist die schlankere Form von Gottesdienst auch richtig schön!

Also, mein persönlicher Lerneffekt für diese Woche: wo Sachen funktionieren, will ich sie feiern und genießen, mich freuen und mich nicht nach dem überhöhten „davor“ sehnen. Es gibt genug, was fehlt und Sorge macht, dem möchte ich künftig nicht noch mehr künstlich hinzufügen, nur weil ich es früher anders gemacht hätte. Machen Sie mit?

PS: Genau vor einem Jahr habe ich den ersten „Lichtblick“ verfasst zum Bibelwort „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ Verrückt, so viel ist passiert seitdem, aber es passt immer noch, oder?

13. März – Ich sing dir mein Lied

Neulich habe ich mich beim Aufräumen wie immer irgendeinen Popsong im Radio aus voller Kehle mitgesungen – und ich fand mich phänomenal gut dabei! Es macht doch erst so richtig Spaß zu singen, wenn man von entsprechender Lautstärke, dem richtigen Bass und dann auch noch einer professionellen Stimme getragen wird. So dass unsere Stimmen fast verschmelzen und man meine und die aus dem Radio kaum noch unterscheiden kann. Ich schmettere dann so richtig mit, der Text ist eigentlich egal, da ist manchmal Kreativität gefragt. Oder ich übe einfach eine spontane zweite Stimme drüber und drunter zu singen. In meinen Ohren zumindest klingt es super!

Das Witzige ist: sobald jemand kommt und die Musik leiser stellt, geht mir die Luft aus. Die Töne werden falsch. Das Selbstbewusstsein verfliegt. Ich habe schon manchen belustigten Blick geerntet.

Manchmal denke ich, meine Beziehung zu Gott ist ganz ähnlich dieser Stimme aus dem Radio: um mich wohlzufühlen und mit mir selbst im Reinen meine eigene Stimme finden zu können, brauche ich etwas, was mich trägt. Eine Kraft, in die ich einstimmen, an die ich mich anlehnen kann. Etwas, was größer ist als ich.

Ich mag den Gedanken, dass Gott unser Leben so begleitet. Als eine Art starke, freundliche Lebensmelodie, an die wir uns anlehnen können, die uns Halt gibt, Schwung und Lebensfreude. Die uns ein bisschen stärker macht als wir eigentlich sind. Besser klingen und handeln lässt, als wir es alleine können. Die uns aufblühen lässt. Die uns dazu bringt, wir selbst zu sein und nicht zu groß darüber nachdenken, was andere sagen könnten.

So wie in diesem ganz wunderbaren Lied, nach einer ganz beschwingt-leichten brasilianischen Melodie:

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.

Die Töne, den Klang hast du mir gegeben

von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde,

du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied.

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.

Den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben

von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst,

du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied.

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.

Die Töne den Klang hast du mir gegeben

von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen

du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied.

3. März 2021 – Es lohnt sich zu leben

Heute ist wieder einer dieser Tage, an denen mich die Nachrichten von der Arbeit abhalten. Immer wieder schaue ich nach: wird der Lockdown verlängert, wer darf aufmachen, Kita ja oder nein…

Es ist so verrückt, wie sehr Corona noch immer unser aller Leben prägt – auch nach einem Jahr. Ich habe mich langsam an vieles gewöhnt, über manche Entwicklungen kann ich mich sehr aufregen. Aber woran meine Persönlichkeitsstruktur am meisten zu knabbern hat, ist, dass man als Einzelne so wenig tun kann (außer eben möglichst nichts zu tun, was andere Menschen involviert). Manchmal denke ich gerade an die Zeiten der „Flüchtlingskrise“ 2015 zurück. Da habe ich mit Menschen in meiner damaligen Gemeinde einen Sprachkurs für geflüchtete Frauen samt Kinderbetreuung auf die Beine gestellt. Das war in der Koordination wahnsinnig anstrengend, aber auch total erfüllend, weil wir etwas sehr Sinnvolles beitragen konnten.

Und jetzt? Ein wenig Ablenkung bringt mir momentan die Passionszeit und die Klimafastengruppe. Wo wir uns jede Woche eine kleine Sache vornehmen, die wir im Alltag anders machen und damit klimafreundliches Verhalten ausprobieren. Mal weniger Wasser verbrauchen, mal vegetarisch kochen. Ganz ohne Druck, sondern spielerisch und mit dem Gefühl, mal wieder etwas beitragen zu können.

In dem Zusammenhang bin ich über einen Text von Helmut Gollwitzer gestolpert, einem Theologen, der in der NS-Zeit in der Bekennenden Kirche aktiv war und gegen die Nationalsozialisten kämpfte. „Nichts ist gleichgültig“, schreibt er zu Beginn und das trifft mein Herz. „Ich bin nicht gleichgültig“. Nein, auch jetzt ist es nicht gleichgültig, wie wir uns verhalten! Wir müssen sicher noch eine Weile durchhalten, auch wenn es schwer fällt. Aber irgendwie trifft das auch die Spannung der Passionszeit: die Zeit des Leidens durchschreiten und das Leid in all seinen Facetten bedenken und gleichzeitig auf die Auferstehung an Ostern hinleben – es lohnt sich, zu leben!

22. Februar -Willkommen in der Passionszeit

Am vergangenen Mittwoch hat die Passionszeit begonnen. In anderen Jahren versuche ich, ganz traditionell, in diesen 7 Wochen bis Ostern auf etwas zu verzichten: Süßigkeiten waren schon dran, Alkohol, Fleisch. Das fällt mir mal mehr und mal weniger leicht.

In den letzten Wochen habe ich lange überlegt, was es dieses Mal sein soll. Aber irgendwie habe ich in diesem Jahr gar keine Lust, freiwillig auf noch mehr zu verzichten. Es ist doch schon seit einem Jahr Fasten angesagt: Freunde und Freundinnen, Konzerte, unbeschwerte Umarmungen. Die Liste ist wohl für jeden ganz schön lang. Es scheint mir gerade einfach nicht die rechte Zeit zum zusätzlichen Fasten.

Mir kommen Worte des Predigers Salomo in den Kopf, der schreibt:

Ein jegliches hat seine Zeit

und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde:

Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit;

pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit;

töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit;

abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit;

weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit;

klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit.

Umarmen hat seine Zeit, sich trennen hat seine Zeit;

suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit;

behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit;

schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit;

lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit;

Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit.

Tiefe Weisheit und ich mag es, wie auf der rechten Seite der Bilanz fast immer das Positive steht, mein Blick wird in die verlockende, hoffnungsvolle Zukunft geleitet. Ich habe Lust, die Liste fortzuführen, bestimmt nicht ganz so poetisch, aber auf Hoffnung trauend und dem Frühling entgegenblickend:

Musik zu Hause hören hat seine Zeit, Konzerte haben ihre Zeit.

Ganz viel Serien gucken hat seine Zeit, Grillen im Park hat seine Zeit.

Für mich allein in der Küche tanzen hat seine Zeit, Sportkurse haben ihre Zeit.

Geburtstage im Zoom haben ihre Zeit, Feiern mit festen Umarmungen haben ihre Zeit.

Homeschooling hat seine Zeit, Versteck spielen auf dem Pausenhof hat seine Zeit.

Abstand und Impfen haben ihre Zeit, gerettete Leben – geschenkte Zeit.

Nasskalter Winter hat seine Zeit, wärmender Frühling hat seine Zeit.

Verzicht hat seine Zeit, Überschwänglichkeit hat ihre Zeit.

Traurigkeit hat ihre Zeit, Hoffnung hat ihre Zeit.

Vermissen hat seine Zeit, einander wiedersehen hat seine Zeit.

So eine Hoffnungs-Liste: Vielleicht auch für Sie eine Übung für die kommenden Wochen?

9. Februar – Das gute Leben

Wie so viele andere haben mein Mann und ich unsere Arbeitszeit gerade sehr klar aufgeteilt. Jedem stehen eine gewisse Anzahl an Tagen und Abenden zum Arbeiten zu und an den anderen Tagen betreuen wir abwechselnd unsere Kinder.

Nun verbringe ich eigentlich sehr gerne Zeit mit meinen Kindern, glücklicherweise spiele ich sogar wirklich gerne. Und trotzdem habe ich oft an den Abenden ein unbefriedigendes Gefühl am Bauch: Die Küche sieht immer noch so chaotisch aus wie am Morgen, ich habe keines der kleinen Projekte geschafft, von denen ich zu „normalen“ Zeiten dachte: das machst du mal, wenn du ganz viel Zeit hast. Im schlimmsten Falle haben wir uns gestritten.

Es ist das Gefühl: heute habe ich irgendwie gar nichts geschafft. Verrückt eigentlich. Aber bei der Arbeit gibt es eben eine gewisse To-Do-Liste und wenn die abgearbeitet ist, war es – hoffentlich – ein erfolgreicher Tag. Aber mit Kindern zuhause? Woran messe ich da meinen Erfolg? Und woher kommt eigentlich das Gefühl, immer etwas Sichtbares schaffen zu müssen?

Ich glaube, einerseits ist das der Leistungsdruck, der uns von Kindesbeinen an antrainiert wird: du bist, was du schaffst. Und geschafft ist nur, was auch messbar und sichtbar ist. Und andererseits habe ich, vor langer Zeit im Sozialpädagogikstudium, gelernt, dass eines der Grundbedürfnisse des Menschen ist, selbstwirksam zu sein. Vielleicht ist es auch das, was mir fehlt: selbst über meine Zeit zu verfügen, selbstbestimmt zu beschließen, dass ich jetzt den Kleiderschrank aufräume und kein Kleinkind zum vierten Mal am Tag umziehe.

Aber das ist, Kinderbetreuung hin oder her, ja ein Grundproblem der Corona-Zeit: da ist so viel Fremdbestimmung durch das Virus im Alltag, so wenig Platz für die eigene Entfaltung. Daran lässt sich momentan einfach wenig ändern. Aber den Leistungsdruck, den will ich eigentlich, wenigstens in der Familie, abschütteln. Mein Kopf weiß das, jetzt muss nur noch das Bauchgefühl mit.

Vielleicht versuche ich es mal mit anderen Tageszielen:

Abends weniger überlegen, was ich heute Sichtbares geschafft habe und mehr: Hatten wir einen guten Tag miteinander? Haben wir Konflikte gut gelöst? Haben wir einander bestärkt? Einander gezeigt, dass wir uns gern haben?

Oder abends denken: das war ein guter Tag, denn ich habe die Zeit, in der die Kinder sich selbst beschäftigt haben, für etwas genutzt, was mir Spaß macht (und das ist nicht immer das Küche Aufräumen :). Manchmal spiele ich gerade einfach eine halbe Stunde Klavier, wenn die Kinder spielen – und das ist ziemlich gutes Leben!

PS: Für die Selbstwirksamkeit freue ich mich schon sehr auf die neue (digitale) Gruppe, mit der wir nächste Woche starten und die uns in den Wochen bis Ostern begleiten soll. Unter dem Motto „So viel du brauchst“ werden wir darüber nachdenken, was wir wirklich brauchen um gut zu leben und ausprobieren, wie wir mit kleinen Schritten im Alltag etwas für den Klimaschutz tun können. Wer jetzt neugierig ist, findet dazu weitere Informationen unter „Aktuelles“.

26. Januar – Lichtblicke selbst gemacht

Seit letztem Dienstag hängt wieder eine Wäscheleine vor der Kirche, so wie auch schon im letzten Sommer und bis in den Herbst hinein. Im letzten Jahr habe ich kleine Gedichte, Aufgaben oder Gedichte dort aufgehängt und die Vorbeigehenden aufgefordert, mitzunehmen, was ihnen gefällt und gut tut.

Aber eigentlich mag ich ja Aktionen am liebsten, bei denen alle mitmachen können. Deswegen habe ich, zusammen mit unserer Gemeindepädagogin Doreen Kohlstock, die Kinder der Evangelischen Kita gebeten, Bilder zu malen, die froh machen.

Gestern war es so weit: 11 bunte Karten sind auf meinen Schreibtisch geflattert. Liebevoll bemalt von den Kindern. Viele schöne bunte Bilder von Schlittenfahrten, von Häusern und Autos, von Strand und Meer.

Ich habe sie an die Wäscheleine gehängt und bin immer noch ganz berührt davon, wie schön das aussieht. Ein tolles Lebenszeichen, das nicht nur froh macht, sondern auch zeigt, dass wir ja alle noch da sind. Durch Winter und Lockdown sieht man sich so wenig, aber in so vielen Wohnungen warten Kinder und Erwachsene darauf, dass der Frühling kommt, die Infiziertenzahlen runtergehen und endlich wieder Begegnung möglich ist. Die Bilder sind für mich ein kleiner freudiger Vorgeschmack.

Auf jede Rückseite haben die Erzieherinnen eine Strophe aus einem bekannten Gedicht von Dietrich Bonhoeffer geschrieben, das ich sehr liebe:

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

Bonhoeffer war Pfarrer in der Zeit des Nationalsozialismus und einer der wenigen, die sich offen und klar gegen die Nazidiktatur aussprachen. Er bezahlte dafür mit viel Leid und am Ende mit seinem Leben. Das Gedicht entstand in schwierigsten Zeiten und immer wieder beeindruckt mich die Stärke und Zuversicht dieser Worte. Die Herausforderungen und das Leid von damals kann man nicht mit unseren Herausforderungen heute vergleichen und noch viel weniger gleichsetzen. Aber ich glaube, unserer Sehnsucht nach Geborgenheit und Halt in dem Chaos um uns herum kann es Heimat geben. Ich wünsche das uns allen: dass wir uns trotz der momentanen Entbehrungen und Schwierigkeiten bei Gott in seiner guten Macht geborgen wissen. Dass wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass es immer irgendwie weitergeht, auch wenn es gerade hart ist und dass Gott bei uns ist, am Abend, am Morgen und an allen Tagen, die kommen.

Und an Sie, lieber Leserin, lieber Leser: fühlen Sie sich ganz herzlich eingeladen, mitzumachen bei der Wäscheleine gegen den Coronablues. Teilen Sie mit uns, was Sie hoffnungsfroh macht oder fröhlich. Wie das geht, lesen Sie in der Rubrik „Aktuelles“.

11. Januar – Gelassen scheitern

Manchmal finden Freunde so gute Worte, dass dem einfach nichts mehr hinzuzufügen ist, sondern ich sie einfach an Sie weitergeben möchte. Christiane Moldenhauer ist Pfarrerin in Bad Belzig und schreibt:

„Wir holen das Scheitern aus der Tabu-Zone auf die Bühne“, hieß es vor einigen Wochen in der Ankündigung einer Veranstaltung. Dahinter stand folgende Beobachtung: Wir sind es gewohnt, vor anderen meist das zu präsentieren, was gelungen ist. Unsere Erfolge zeigen wir gern, die glänzenden Seiten unseres Lebenslaufes sind gefragt. Irrwege und missratene Projekte werden dagegen eher kaschiert. Wir sprechen nicht gern davon, oft schämen wir uns dafür. Scheitern, Versagen, Irrtümer, Missgeschicke – alles nicht sehr populär.

Daher kam nun die Idee für die erwähnte Veranstaltung. Das Vorbereitungsteam schrieb dazu: „Wir ermutigen, über Fehler und vor die Wand gefahrene Projekte zu sprechen, bieten Zeit für Austausch, Networking und gegenseitige Stärkung.“ Der Titel des Treffens wurde markig gewählt: „Fuck up-Stories“. Vornehm übersetzt: „Geschichten von Dingen, die nicht so gut gelaufen sind“.

Das Treffen war in kurzer Zeit ausgebucht. Offenbar hatte hier jemand einen Nerv getroffen. Es muss ein fröhlicher Austausch gewesen sein. Die Teilnehmenden haben hinterher erzählt, welche Entdeckungen sie gemacht haben: „Ach, ich bin gar nicht die Einzige, bei der immer wieder irgendetwas was schief läuft?“ Oder das verblüffte Bekenntnis: „Ihr glaubt nicht, wie blöd ich mich bei dieser Sache angestellt habe.“

Es kann entlasten und auch trösten, Scheitern und Misserfolge miteinander zu teilen. Denn beides gehört zum Leben dazu. Neben hoffentlich vielen Sonnenseiten gibt es immer wieder Schatten. Und für manche Schatten bin ich sogar selbst verantwortlich. Auch davon darf man erzählen. Man darf sogar darüber lachen. Wie heilsam! Und hoffentlich kann ich aus diesen Erfahrungen lernen und aus manchen Scherben etwas Neues, Gutes zusammensetzen.

In Ratgebern für die Arbeitswelt gibt es dafür den Begriff „Fehlerfreundlichkeit“. Der fasst inzwischen sogar zaghaft in der Kirche Fuß, Gott sei Dank.

Einen noch älteren Begriff kennt die Bibel: Barmherzigkeit. Ich wünsche mir mehr davon: freundlich auf Fehler schauen und im Scheitern barmherzig sein, bei anderen und bei mir selbst (wo fällt es mir wohl schwerer?).

Jesus sagte einmal: „Seid barmherzig, wie auch Gott, euer himmlischer Vater, barmherzig ist.“

Ich füge ihr hinzu: dieses Zitat Jesu ist die Jahreslosung für das Jahr 2021. Wie passend für den erneuten Start in die derzeitigen Herausforderungen von Homeoffice, Homeschooling, Kontaktbeschränkungen und Co! Eine gute Erinnerung daran, barmherzig mit uns selbst zu sein, immer, aber besonders im Ausnahmezustand. Eine Erinnerung, dass wir gerade jetzt nicht allem gerecht werden müssen! Dass wir unsere Ansprüche herunterschrauben und uns selbst die Erlaubnis geben dürfen, den Leistungsdruck uns selbst gegenüber rausnehmen, wann immer es geht!

2. Januar – Ein Gurkenglas voll schöner Momente

Vor einigen Tagen habe ich den Gottesdienst zum Altjahresabend vorbereitet und lange darüber nachgedacht, wie der Abend eine besondere Gestaltung bekommen könnte. Mein erster Impuls war: nach so einem Jahr braucht es ein Ritual um all das Geschehene zu bewältigen. Länger hatte ich die Idee im Kopf, im Gottesdienst alles aufzuschreiben, was blöd war in diesem Jahr, was belastet hat und was nicht mit ins neue Jahr sollte. Ich hatte Lust, eine Feuerschale neben der Kirche aufzustellen, in der alle nach dem Gottesdienst ihre Zettel verbrennen konnten. So richtig Katharsis. Eigentlich eine coole Idee. Irgendwann erzählte ich meiner Schwester davon. Und sie sagte: „Klingt gut. Aber dann musst du danach noch etwas machen, was bleibt. Denn sonst ist alles Schwere weg und ich stehe mit Nichts da.“ Das hat mich länger beschäftigt. Sie hat Recht und mir wurde klar: ich will Corona diesen Sieg nicht lassen, dass es sich anfühlt als wäre ALLES in diesem Jahr schlecht gewesen! Denn es gab für die meisten von uns bestimmt auch richtig schöne Momente. Aber unser Gedächtnis neigt leider so leicht dazu, sich nur das Negative zu merken. Deswegen konnte am Ende im Gottesdienst, wer wollte, aufschreiben, was schlecht war in 2020 und was gut war. Was wir mitnehmen, als Ballast und als Proviant auf unserer Lebensreise ins neue Jahr. Was uns stärkt und wo wir mit Gott gerungen haben. Was wir uns wünschen für das neue Jahr. Vielleicht haben Sie Lust, das auch noch zu tun. Die ersten Wochen im neuen Jahr sind dazu ja immer noch gut geeignet. Dann suchen Sie sich ein bisschen ruhige Lieblingsmusik zusammen, nehmen Sie sich ein Blatt Papier und einen Stift und wenn Sie mögen, lesen Sie die Jahres-Evaluations-und-Reise-Predigt hier noch einmal nach.

PS: Am Altjahresabend hat mich noch ein anderer kluger Mensch auf eine gute Idee gebracht: ich habe mit meinen Kindern ein Gurkenglas beklebt und wir werden, sooft wir daran denken im schnöden familiären Alltag am Abend zusammen überlegen, was schön war am Tag. Wir wollen es aufschreiben und den Zettel in das Glas werfen. Und am nächsten Silvestertag werden wir uns daran erinnern, wieviel Schönes wir in diesem Jahr erlebt haben – auch wenn wahrscheinlich immer noch lange Corona dabei sein wird… aber eben nicht NUR.

25. Dezember – Maria und ich

Vor acht Jahren war ich an Heiligabend im Gottesdienst in meiner Heimatstadt. Ein emotionaler Ort. Voller Erinnerungen an meine Jugendzeit, als ich dort viele Stunden verbracht hatte. An jenem Heiligabend war ich im Gottesdienst mit meinem Mann, meinen Eltern und meinen Schwestern – und meinem zwei Monate alten Baby im Tragetuch. Wir schauten das Krippenspiel an, Maria und Joseph machten sich auf den Weg.

Aller Abstand der Jahrhunderte zerfloss in diesem Augenblick. Noch neun Wochen vorher war ich die junge Frau gewesen, die hochschwanger durch Neukölln marschierte und sich an jeder Ecke ausruhen musste. 2000 Jahre zuvor war eine ebenso Hochschwangere durch Gailäa gezogen, die sich nicht am Ende des Tages in ihrer warmen Wohnung aufwärmen konnte. Wenn ich mir nur vorstellte, ich hätte auch noch reiten müssen!

Ich hörte: „Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“

Acht Wochen zuvor war ich die junge Frau gewesen, die am Entbindungstermin in einer Apotheke stand und so Angst hatte, dass das Kind nicht von allein auf die Welt finden könnte. Nun wurde ich diese junge Frau, hochschwanger mit ihrem ersten Kind, die von Tür zu Tür zog und überall abgewiesen wurde. Die allein und ohne Erfahrung ihr Kind auf die Welt bringen musste. Die nicht einmal ein Bett für ihr Kind besaß.

Maria und ich liefen gemeinsam durch Bethlehem und Berlin. Gemeinsam sahen wir unsere Neugeborenen an, spürten unsere schlafenden Babys und fühlten das mächtige Wunder eines neuen Lebens. Gemeinsam dachten wir in den allerersten gemeinsamen Tagen: „Du bist noch so neu. Alles kann dir noch passieren. Deine Welt und deine Zeit liegen unbeschrieben vor dir. Was wohl einmal aus dir wird…“

Das es war das emotionalste und intensivste Weihnachten meines Lebens. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit der Erfahrung, die noch so frisch war, zum ersten Mal wirklich ansatzweise verstehen konnte, dass die Weihnachtsgeschichte keine kitschige rührselige Heile-Welt-Phantasie war, sondern echtes, härtestes Leben! Wenn ich in meiner doch eigentlich so abgesicherten Welt – mit Krankenhaus, Hebamme, einer liebevollen Familie, Babybett – mich schon so verletzlich fühlte und so emotional, wie ging es dann erst Maria? Bestimmt kann man nicht in jedem Jahr so eine Weihnachts-offenbarung erwarten, aber ich versuche, die Erinnerung an dieses Erlebnis, wie Maria, in meinem Herzen zu bewahren.

Vielleicht wäre das ja auch für Sie eine Idee für dieses besondere Weihnachtsfest: lesen Sie doch einmal die Weihnachtsgeschichte, ganz langsam und Satz für Satz, und lassen Sie gleichzeitig alle Erinnerungen in ihr Herz, die für Sie besonders bedeutsam waren. Vielleicht gewinnt die Geschichte auch aus Ihrem Leben heraus noch einmal ganz neue Tiefe und Echtheit.

23. Dezember – Thank God it’s Christmas

Ich höre wahnsinnig gerne Musik und seit der Adventszeit läuft in meiner Küche ganztägig die Weihnachtsplaylist. Darauf sind natürlich so grandiose Stücke wie die Eröffnung des Weihnachtsoratoriums (und ob man es glaube oder nicht, dazu lässt sich, gerade mit Kindern, ganz wunderbar wild tanzen und insgeheim wünsche ich mir dann immer mindestens eine Pauke herbei). Auf meiner Liste darf auch „Last Christmas“ nicht fehlen, denn kaum etwas lässt sich so gut mitschmettern. Aber die geheime Hymne dieser Weihnachtszeit kommt für mich von Queen: „Thank God, it’s Christmas“. Ich finde ja ganz grundsätzlich, dass in unheimlich vielen Popsongs richtig tiefgründige Texte verborgen sind. Aber haben Sie mal auf diesen Text gehört?

Oh my love

We’ve had our share of tears

Oh my friends

We’ve had our hopes and fears

Oh my friends

It’s been a long hard year

But now it’s Christmas

Yes, it’s Christmas

Thank God it’s Christmas.

We live in troubled days

Oh my friend

We have the strangest ways

All my friends

On this one day of days

Thank God it’s Christmas.

Ach mein Liebling,

wir haben reichlich geweint.

Ach Freunde,

wir haben gehofft und gebangt.

Ach Freunde,

es war ein langes hartes Jahr.

Aber jetzt ist Weihnachten.

Ja, jetzt ist Weihnachten.

Gott sei Dank – Weihnachten.

Wir leben in unruhigen Zeiten.

Ach mein Freund,

alles ist so merkwürdig.

Freunde,

an diesem Tag aller Tage:

Gott sei Dank – es ist Weihnachten!

Das passt doch irre gut – und ist hochtheologisch. Wir leben in gebeutelten Zeiten. Wir können nicht so einfach mit den Menschen feiern, die wir am liebsten haben und wir haben sogar die Gottesdienste an Heiligabend abgesagt.

Harte Zeiten – und dennoch lässt Gott es Weihnachten werden – danke!

Danke, Gott, für das Geschenk, das du uns gemacht hast, als du zu uns gekommen bist.

Danke, dass du uns begleitest, auch in den seltsamen und tränenreichen Jahren unseres Lebens.

Ich hoffe und ich wünsche Ihnen, dass auch Sie in den nächsten Tagen, an denen sicher manches anders sein wird als in normalen Jahren, so einen Moment haben, in dem Sie spüren: Gott sei Dank – es ist Weihnachten – ob nun beim Queen hören oder beim Weihnachtsoratorium, wenn Sie mit Ihren Lieben telefonieren oder einen langen Spaziergang machen.

16. Dezember – 910

Das ist die Zahl der Menschen, die seit gestern an dieser schrecklichen Krankheit gestorben sind. Das sind Zahlendimensionen, die ich mir kaum noch vorstellen kann, aber sie machen mich sehr betroffen und traurig. Ich habe keinen dieser Menschen gekannt, aber ich besitze genug Phantasie und Empathie, um mir vorzustellen, dass es Menschen sind, die ein Leben gelebt haben, die Menschen hinterlassen, die sie lieb hatten und die um sie trauern. Und dabei ist es am Ende egal, ob die Verstorbenen nun 80 oder 40 Jahre alt waren – ich bin froh, dass diese schreckliche Debatte darum, ob wir Menschen retten, die in zwei Wochen sowieso gestorben wären, vorbei ist.

Der Tod ist ein komplexes Thema. Ich höre oft, dass er in unserer technisierten Gesellschaft tabuisiert werde. Dass wir nicht mehr akzeptieren könnten, dass wir alle irgendwann sterben müssten und deswegen das Leben bis ins Unendliche zu verlängern versuchten. Vielleicht stimmt das. Vielleicht hatten Menschen früher einen unverkrampfteren Umgang mit dem Tod, weil er so viel häufiger war.

Aber manchmal frage ich mich auch, ob es die Hoffnung auf das „danach“ ist, die uns abhanden gekommen ist. So richtig kann natürlich niemand wissen, was nach dem Tod kommt, woher auch. Aber mir hat es geholfen, mich mit den Hoffnungsbildern der Bibel auseinander-zusetzen und eine Ahnung davon zu bekommen, wie es sein könnte. Zum Beispiel heißt es in der Offenbarung des Johannes, im 21. Kapitel:

„Gott wird bei Ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein.“

Für mich ist das eine tröstliche Perspektive: irgendwann werden wir bei Gott geborgen sein, es wird keinen Schmerz und kein Leid mehr geben, weil Gott ganz bei uns ist und wir bei ihm und er unsere Tränen trocknet. Und eins muss klar sein: diese Hoffnung relativiert Menschenleben nicht. Sie darf nicht auf das Jenseits vertrösten und das Leben auf reines Durchhalten reduzieren, bis irgendwann alles besser wird. Das wäre zynisch. Doch sie kann Trost und Hilfe sein, um Trauer zu bewältigen.

Und irgendwie passt dieses Bild doch sogar gut in den Advent: wir sind auf dem Weg auf Weihnachten zu und erinnern uns daran, wie Gott schon einmal bei uns gewohnt hat, in dieser noch so friedlosen und manchmal erschreckend traurigen Welt – damals selbst so klein und verwundbar, wie auch wir uns manchmal fühlen.

7. Dezember – Wir müssen Weihnachten retten!

Bei aller Ernsthaftigkeit der Situation, aber immer, wenn ich diesen Satz höre – und ich höre ihn ziemlich oft im Moment – muss ich an den Grinch denken und schmunzeln.

Kennen Sie die Geschichte? Der Grinch ist dieses grüne haarige Wesen, das Weihnachten hasst. Um dem Weihnachtsfest ein Ende zu setzen, verkleidet es sich als Weihnachtsmann und stiehlt alle Geschenke, damit niemand mehr Weihnachten feiern kann. Am Ende feiern die Menschen trotzdem, der Grinch erkennt, dass Weihnachten mehr bedeutet als Geschenke und feiert schließlich mit.

Was meinen Sie: sind die Kontaktbeschränkungen über die Feiertage der Grinch, der uns Weihnachten klaut? Ich finde das höchst spannend, weil damit die Frage auf den Tisch kommt: was macht für dich Weihnachten eigentlich zu Weihnachten?

Ich habe mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden genau darüber nachgedacht und da ergab sich ein buntes Potpourri: Kerzen, Geschenke, manch ganz eigene lustige Tradition, gutes Essen und immer wieder: Familie, Familie, Familie. Und das geht scheinbar vielen so. Da mag man sich das ganze Jahr lang miteinander streiten, mag über die prüfenden Fragen der Eltern nach dem Gang von Karriere und Beziehungen stöhnen, sich manchen traditionalistischen Ritualen beugen. Aber an Weihnachten braucht es Familie. Ist das nun der Ruf nach „bitte alles wie immer“ und geheuchelter Harmonie? Oder doch irgendwie eine Sehnsucht nach heilen Beziehungen und Familienzusammenhalt, die sich an Weihnachten Bahn bricht?

Ich glaube sofort, dass Weihnachten in diesem Jahr für viele wenigstens kompliziert und vielleicht auch einsam wird. Aber vielleicht können wir aus diesem Gefühl des Vermissens heraus ja gerade Weihnachten für uns retten: weil wir für uns ganz persönlich ein neues Gespür dafür bekommen, was uns an Weihnachten so wichtig ist.

Und vielleicht finden wir in diesem Jahr auch einen ganz neuen Sinn in der Weihnachtsgeschichte:

Am Ende ist sie doch auch die Geschichte einer Familie, die durch dick und dünn zusammen geht. Da ist die junge Frau, die unter ominösen Umständen schwanger wird und unter – ganz ehrlich – traumatischen Umständen ihr erstes Kind ohne weibliche Hilfe in irgendeinem Schuppen bekommt. Da ist der junge Vater, der nicht weiß, ob dieses Kind von ihm ist und dennoch zu seiner Frau steht – wenn er auch irgendwie immer ein bisschen wie ein etwas unbeholfener Statist am Rande wirkt. Da ist Gott, der in all diesem Familienchaos als Baby zur Welt kommt. Gott kommt mitten rein ins echte Leben, wurde an Weihnachten Teil unserer Menschheitsfamilie und wir Teil von seiner Familie.

Da ist nichts perfekt und dennoch ist es Weihnachten – mitten im echten Leben und allen Widrigkeiten zum Trotz. Und vielleicht passiert das gleiche ja in uns?

23. November – Tochter Zion, freue dich!

Letztes Jahr um diese Zeit war ich an einem Abend im Impro-Theater. Das ist diese Form von Theater, wo das Publikum Stichworte in die Szene ruft und die Schauspieler darauf reagieren. Es gab eine Familienszene, Vater, Mutter, Kind beim Abendbrot, das Kind war schlecht gelaunt. Der Vater sagt: „Was guckst du denn so? Kommt, wir singen etwas zusammen. Ein … Adventslied.“ Und dann zum Publikum: „Sagt mal, welches Adventslied sollen wir singen?“ Es folgte: Schweigen, noch mehr Schweigen. Und dann, einhellig: „In der Weihnachtsbäckerei!“

Nun kann man ja Rolf Zuckowski toll finden oder auch nicht. (Und ich habe das Lied auch schon mit meinen Kindern beim Backen gegrölt, das geht schon ziemlich gut.) Und ich bin tatsächlich gar nicht der allergrößte Fan von allen Gesangbuchliedern. Mit manchen Melodien tu ich mich schwer und etliche Texte finde ich theologisch schwierig oder heutzutage unverständlich.

Aber Adventslieder! Darauf freue ich mich eigentlich ab Mitte Oktober. Meine Familie vielleicht nicht mehr ganz so sehr, seit ich letztes Jahr über Wochen einen lautstarken Ohrwurm von „Tochter Zion“ hatte. Das ist tatsächlich mein Lieblingsadventslied. Kennen Sie das? Das lässt sich so wunderbar jauchzen und schmettern und in Endlosschleife singen:

„Tochter Zion, freue dich! Jauchze laut, Jerusalem!

Siehe, dein König, kommt zu dir. Ja, er kommt, der Friedefürst!

Tochter Zion, freue dich! Jauchze laut, Jerusalem!“

Das Lied versetzt zumindest mich so richtig in Adventsstimmung. Auch wenn es ein ganz archaisches Bild ist, es bringt Weihnachten so schön auf den Punkt: „Freue dich! Jubele! Dein König kommt und er bringt Frieden!“ Und dazu macht mich die Melodie ganz überschwänglich glücklich.

Vielleicht mögen Sie es ja auch ausprobieren: Singen Sie mit! Gerne in einem unserer vier Adventsgottesdienste. Oder zu Hause, unter der Dusche, beim Kochen, mit den Kindern. Stimmen Sie sich singend ein auf den Advent! Und wenn Sie irgendwann mal wieder ins Impro-Theater gehen dürfen und dort gefragt werden: richtig toll ist auch „Maria durch ein Dornwald ging“. Und „Macht hoch die Tür“ und viele weitere. Sie finden sie ganz am Anfang unserer Gesangbücher!

17. November – Vorfreude

Erinnern Sie sich noch an die Zeit als das alles begann mit Corona? Das scheint schon so ewig her zu sein: dieser Moment im Frühjahr als die ersten ominösen Fälle auftraten, damals noch weit weg in China. Wie das Unheil dann immer näher rückte und Mitte März plötzlich das öffentliche Leben stoppte? Damals hörte ich ziemlich häufig den vorfreudigen Satz, und habe ihn auch selbst verwendet: „Also, nach Corona, dann…“ Wer hätte denn auch gedacht, dass das so lange dauern würde?

Manchmal schüttel ich den Kopf über meine damalige Naivität und bei mir tritt mittlerweile eine gewisse Müdigkeit ein. Wie ein Kind, das zu lange warten muss, ertappe ich mich immer wieder bei dem Gefühl: „Kann das nicht endlich mal irgendjemand heile machen? Ich hab einfach keine Lust mehr.“ In meinem Fall keine Lust mehr auf kompliziert, auf das ewige Abwägen: Kann die Veranstaltung so stattfinden wie geplant? Wie schaffe ich es, dass die KonfirmandInnen sich sehen können? Und was wird mit Weihnachten? Und vielleicht sind Sie eine der Personen, die noch ganz andere Sorgen haben, um Ihre Existenz bangen oder sich Sorgen machen um nahe Personen, die gefährdet sind?

Ich bin müde. Und trotzdem habe ich jetzt gerade wieder einen „Aber dann, nach Corona“-Moment. Ich mache nämlich gerade eine Fortbildung, online versteht sich, zu Religion in Kinder- und Jugendfilmen. Und ehrlich: ich finde das Thema total spannend. Aber ich wäre sicher nicht extra nach Bayern dafür gefahren, wo die Fortbildung eigentlich stattfinden sollte. Hat also tatsächlich manchmal auch sein Gutes. Aber vor allem sammle ich gerade wieder Ideen für „nach-Corona“, die mir schon länger im Kopf schwirren, die ich aber fast vergessen hatte: Kirchenkino zum Beispiel. Oder ein Filmgottesdienst. Oder einen Poetry-Slam. Es gibt so viele tolle Sachen, auf die man sich freuen kann.

„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet“,

heißt es an einer Stelle im Römerbrief. Eigentlich ein gutes Motto für die nächsten Monate, finde ich. Das Warten wird wohl doch noch eine ganze Weile dauern und man hat alle Berechtigung, traurig zu sein und das alles richtig blöd zu finden. Aber vielleicht gibt die Vorfreude auf schöne Dinge ja doch mehr Hoffnung. Mein Vorschlag: machen Sie sich auch eine Liste am Kühlschrank mit schönen Sachen, die Sie machen, wenn wir wieder dürfen! Damit Sie sie nicht vergessen. Und dann, so weit es auch noch weg scheint, werden wir richtig loslegen mit all den Sachen, auf die wir uns schon so lange gefreut haben. Und das wird richtig gut!

10. November – Gedenken

Gestern, am 9. November, haben wir in der Kirche an die Pogromnacht von 1938 erinnert. Mit der Jungen Gemeinde zusammen habe ich die Andacht vorbereitet und schon in der Vorbereitung einiges gelernt:

Wussten Sie, dass es in Heinersdorf einmal Menschen jüdischen Glaubens gab? Und an der Ecke direkt gegenüber der Kirche gab es einen Kurzwarenladen, der von einer jüdischen Familie betrieben wurde. Ihr Geschäft wurde zu Beginn der Nazizeit mehrfach mit Hetzparolen beschmiert und in der Pogromnacht 1938 verwüstet. Die jüdischen Einwohner und Einwohnerinnen wurden wahrscheinlich schon vor den Deportationen gezwungen, in Sammelquartiere in der Stadt zu ziehen. Deswegen gibt es in Heinersdorf keine Stolpersteine. Und doch ist der Name von 13 Menschen bekannt.

An diese Menschen haben wir erinnert in der dunklen Kirche. Wir haben ihre Namen genannt, jeden klingen lassen und für jeden und jede eine Kerze entzündet und auf den Altar gestellt.

Bei jedem Namen, den ich gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie dieser Mensch wohl einmal gewesen ist: Wie sah er aus? Hatte sie Kinder? Hat er Fußball gespielt? Was war ihr Lieblingsbuch? War er glücklich mit seinem Beruf? Wovon hat sie geträumt?

Schweigend saßen wir in der Dunkelheit und die Kerzen leuchteten. 13 Kerzen für 13 einzigartige Menschenleben, zerstört durch Rassismus und Brutalität.

Manche fragen sich ja, ob es immer noch nötig ist, sich an das zu erinnern, was vor so langer Zeit, lange vor unserer Geburt, geschah. Ich bin fest davon überzeugt: ja, das ist es.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern.

Weil es den Opfern Würde gibt.

Weil ihre Namen und ihre Einzigartigkeit nicht vergessen werden sollen.

Weil es uns daran erinnert, wie leicht Leben zerstört werden.

Weil aus der Trauer über die fremden Schicksale, die so lang zurückliegen, die gemeinsame Entschlossenheit erwächst, dass so etwas nie wieder passieren darf.

Und zum Schluss haben wir zusammen gesungen, ein Lied aus Israel, und auch das war bewegend, ehrlich und mit leiser Hoffnung:

„Hevenu shalom alejchem. – Wir wünschen Frieden euch allen.“

3. November – So vieles ist erlaubt

14. Oktober 2020 – Politisch beten

Gestern saß ich an der Vorbereitung des Gottesdienstes für kommenden Sonntag. Die Predigt ist fertig und ich schreibe Fürbittgebete. Das machen wir in jedem Gottesdienst, wir beten für Menschen, die uns wichtig sind, oft auch Menschen, die benachteiligt sind und legen sie Gott ans Herz. Eigentlich eine gute Sache, finde ich.

Aber nicht gestern. Da habe ich nämlich zwischendurch Zeitung gelesen: das Welternährungsprogramm der UN hat recht unerwartet den Friedensnobelpreis bekommen. „Im Jahr 2019 leistete die Organisation humanitäre Hilfe für fast 100 Millionen Opfer von Hunger und Nahrungsmittelunsicherheit in 88 Ländern“, lese ich da. Kriege und auch Corona haben gleichzeitig für einen krassen Anstieg der Zahl hungernder Menschen gesorgt. Ein Foto einer Mutter aus dem Jemen prangt oben auf der Seite mit einem klapperdürren Kind.

Und ich möchte meine schön formulierten Gebete am liebsten Gott an den Kopf werfen. Solche Berichte und Bilder machen mich so wütend und hilflos zugleich. Menschen verhungern, Kinder wachsen inmitten von Krieg auf. Ich will nicht nur beten, ich will was tun und will, dass sich das ändert! Man Gott, ich denke, du willst das Heil der Welt, warum tust du nichts dagegen?

„Entschuldige mal“, sagt Gott da, „aber warum bin ich denn jetzt plötzlich zuständig? Anleitungen für einen guten Umgang miteinander habe ich euch ja nun wirklich genug zukommen lassen. Warum tut ihr Menschen nichts dagegen? Wieso haltet ihr eine Wirtschaftsordnung am Laufen, die nicht für alle Menschen gleiche Chancen bietet? Wieso bekämpft ihr den Hunger mit einer Organisation, die auf freiwilligen Beiträgen beruht? Und ist das mehr als eine Linderung der Symptome?“

Magische Wunscherfüllung ist aller Erfahrung nach wohl leider nicht drin. Aber wozu dann beten? Dorothee Sölle, eine ganz tolle Theologin, hat einmal geschrieben, dass wir ein „politisches Gebet“ brauchen, weil ein Gebet ohne gesellschaftliche Konsequenzen Heuchelei sei.

Vielleicht ist es das: ich kann mich nicht aus der Affäre ziehen und Gott Vorschläge machen, wie er meine guten Ideen im Leben anderer Leute möglichst reibungslos durchführt. Wir alle sind selbst gefragt. Aber wir können um Hilfe bitten, dass Gott uns stärkt, damit wir es schaffen, Verantwortung zu übernehmen und nicht in Gleichgültigkeit zu versinken. Wir können uns im gemeinsamen Gebet gegenseitig stärken, unsere Ohnmacht und Trauer teilen, am Leben der Betroffenen teilhaben. Und aufrichtig danke sagen dafür, dass es Menschen gibt, die sich einsetzen für andere an den Brennpunkten der Welt.

Also doch beten. Und danach rausgehen aus der Kirche, uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gottes verstehen und die Empörung lebendig halten. Versuchen, nach Gottes Maßstäben zu leben und unseren kleinen Teil zur Gerechtigkeit beitragen.

30. September 2020 – Ein Ball, noch ein Ball – und Gott

Meine kleine Tochter lernt gerade sprechen – eine meiner Lieblingsphasen im Leben mit Kindern. Bis jetzt kann sie ungefähr 15 Worte, eines davon ist „Ball“. Und ich hatte früher ja keine Vorstellung, wie vielseitig man dieses eine Wort einsetzen kann:

Sie sieht einen Ball: „Ball“. Sie sieht eine Murmel: „Ball“.

Steine, Eier, Flaschendeckel, übrigens auch Verkehrssschilder: „Ball“, „Ball“, „Ball“!

Alles, was kullert: „Ball“.

Immer, wenn sie etwas wirft, ob es nun Teller oder Tasse ist: „Ball!“

„Rund“, „kullern“, „werfen“ sind ganz offensichtlich die Schubladen dafür, sich zu ent-scheiden, was als Ball bezeichnet werden kann. Das ist niedlich, oft sehr witzig und für mich total faszinierend. Denn ich glaube, im Grunde ordnen auch wir Erwachsenen unbekannte Phänomene auf die gleiche Weise in unsere bekannte Begriffswelt ein. Und auf diese Weise sind wir auch zu unserer Vorstellung von Gott gekommen.

Je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, wie wir geprägt wurden und was wir erlebt haben, können wir uns zum Beispiel nicht damit anfreunden, dass manche Gott als „Herr“ anreden. Oder umgekehrt, sind wir irritiert, wenn andere Gott als „die Ewige“ bezeichnen. Wie viele von uns haben Gott als alten Mann mit Bart auf der Wolke im Kopf, weil wir das als Kinder so gelernt und nie hinterfragt haben. Weil uns niemand die Schubladen aufgemacht hat und gesagt hat: „Guck mal, Gott kann doch auch noch ganz anders sein!“

Spannenderweise geht es den Menschen in der Bibel da ganz ähnlich: im Buch der Könige gibt es eine Geschichte, da begegnet der Prophet Elia Gott vor einer Höhle in der Wüste. Elia hat nach einer schlimmen Niederlage allen Lebensmut verloren und fleht Gott an, sich zu zeigen, damit er seinen Lebenswillen wiederfinden kann. Gott verspricht Elia also, dass er sich ihm zeigen wird. Und dann heißt es:

„Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber Gott war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber Gott war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Aber Gott war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle.“

Gott ist ganz anders als Elia immer dachte: nicht nur stark und verzehrend und dröhnend, sondern auch zart und leise. Genau solche Aha-Effekte wünsche ich uns auch: Begegnungen, an denen wir lernen und wachsen können und die uns neue Arten ermöglichen, Gott zu erfahren, zu fühlen und zu denken: im Gespräch miteinander und im Austausch darüber, was Gott für uns ausmacht. Um die Schubladen im Kopf immer mal wieder neu zu ordnen und zu füllen.

20. September 2020 – Gott ist mittendrin

Ich wohne direkt am Ostbahnhof. Und man kann es leider nicht anders sagen: das ist eine der hässlichsten Gegenden, die Berlin zu bieten hat. Direkt vor unserem Haus eine große mehrspurige Straße, es ist laut, es ist wahnsinnig dreckig und vermüllt. Ein raues Pflaster und mir tun oft am meisten die Obdachlosen leid, die in all dem Schmutz und Lärm auch noch auf dem Mittelstreifen zwischen den Spuren der Straße kampieren. Wir haben schon oft überlegt, dort wegzuziehen, aber irgendwie sind wir dort kleben geblieben.

Und dann ging ich neulich die Treppe hoch zum Bahnhof und mir sprang ein Bild ins Auge: auf die Stufen hatte jemand „Gott“ gesprüht. Es war eine kleine Offenbarung.

Gott ist da.

Das hatte ich fast vergessen. Und vielleicht ist das kein Zufall. Es gibt so viele schöne Kirchen in unserer Stadt, liebevoll gehegt und gehütet von den Menschen vor Ort. Dort kommen wir hin, wenn wir Gott begegnen wollen: an die Orte, die dafür vorgesehen sind. Die uns Ruhe und Atmosphäre bieten. Vielleicht auch eine Heimat der vertrauen Sprache. Aber Gott ist auch da, wo es nicht schön ist. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Mose im Alten Testament. Mose begegnet Gott in der Wüste, nachdem er weggelaufen ist vor seiner Verantwortung. Aus einem brennenden Dornbusch heraus schickt Gott ihn zurück: Mose soll sein Volk befreien aus der Sklaverei. Mose fürchtet sich natürlich, er fragt: „Was soll ich den anderen sagen, wer mich schickt? Wie ist dein Name?“ Und Gott sagt: „Ich bin der, der da ist.“

Ich mag diesen Gottesnamen sehr. Und ich muss ihn mir immer wieder ins Gedächtnis rufen: Gott ist der, der immer dabei ist. Der mitgeht und begleitet. Gott lässt sich nicht in eine Kirche einsperren und legt sich nicht fest auf einen Ort und sei er noch so schön.

Gott ist da. Sogar in allem Schmutz und im Elend vieler Menschen am Ostbahnhof. In dem unverhüllten Leid, im Alkohol und der Wohnungslosigkeit. In dem Lächeln, das wir uns morgens manchmal hin- und herschicken. Im nachbarschaftlichen „Hallo“. In der Gemeinschaft der Menschen auf unserem Grünstreifen.

Gott erspart sich selbst das Elend nicht, sondern fühlt jede Facette menschlichen Lebens mit. Lacht mit. Liebt mit. Hofft mit. Auch in den rauen und unfertigen Gegenden unseres Lebens.

31. August 2020 – Fährt Gott auch Fahrrad?

Ich bin eine begeisterte Fahrradfahrerin. Bei Sonne oder Regen schwinge ich mich auf mein rotes Rad und düse los. Nun kennen wir ja alle den Berliner Stadtverkehr und immer mal wieder sagen mir Leute: „Ach ne, das ist mir echt zu gefährlich.“ Stimmt schon, die Berliner Straßen sind ein Kampfplatz. Deswegen versuche ich, ganz ehrlich, so umsichtig zu fahren, wie ich kann. Denn Fehler macht man ohnehin, wozu noch mehr Risiko eingehen.

Und dann stand ich gestern an einer großen Straße an einer roten Ampel. Neben mir ein Auto der eher größeren Bauart. Wir warteten auf grün. Als die Ampel schaltete, wollte ich schon los, warf aber misstrauisch noch einen kurzen Blick auf das Auto neben mir. Es wirkte, als wollte der Fahrer abbiegen, er hatte schon ein wenig nach rechts eingeschlagen, fuhr aber nicht los und blinkte auch nicht. Ganz kurz dachte ich, was ich in dem Moment immer denke: „Freundchen, der Blinker wurde auch für dich erfunden.“ Aber ich wartete – und plötzlich raste ein Linienbus direkt vor mir von links nach rechts vorbei, offenbar war er noch mal eben bei rot über die Ampel gerauscht. Hätte mich das Auto neben mir (das dann übrigens geradeaus fuhr) nicht abgelenkt mit seinem fehlenden Blinken, hätte mich der Bus über den Haufen gefahren.

Ohne groß nachzudenken, schickte ich für einen kleinen Moment ein erleichtertes „danke“ in Richtung Himmel. Hatte da gerade wer auf mich aufgepasst?

In Psalm 91 lese ich:

„Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“

Wie ist es mit Ihnen: Sind solche Situationen einfach Zufall? Oder gibt es da einen Schutzengel, der Sie persönlich behütet? Oder ist es sogar Gott, der immer mal ein bisschen zu Hilfe eilt, wenn es nötig ist?

Ich bin mir da selbst gar nicht so sicher. Im Leben geht ja nicht immer alles glatt, aber manchmal gibt es doch diese Szenen, wo man hinterher erstaunt oder zittrig zurückbleibt und sich fragt, was da gerade passiert ist. Ich habe mir angewöhnt, dann einfach mal im Stillen ein „danke“ in die Richtung in meinem Herzen zu schicken, in der ich Gott gerade vermute. Irgendwie macht es mein Leben reicher und tiefer, wenn ich solche Szenen nicht einfach unkommentiert stehen lasse. Wenn ich Momente sammle und bewusst wahrnehme, in denen alles auch hätte anders kommen können, aber – Gott sei dank? – gut ausgegangen ist.

20. August 2020 – „Jetzt entspann dich doch mal!“

Ich war dieses Jahr ein paar Tage länger als sonst im Urlaub. Das war toll, aber es war verrückt: ich habe noch nie so lange gebraucht, um meine innerliche Anspannung loszuwerden. Und dabei hatte ich die ganze Zeit gedacht, ich hätte gerade gar nicht so richtig Stress.

Aber im Urlaub habe ich gemerkt, wie stark ich mich selbst darauf gedrillt habe, den Alltag möglichst effizient zu regeln. Klar, bei drei Kindern und zwei arbeitenden Eltern geht es auch oft gar nicht anders und wir sind gut organisiert. Ich denke ganz oft in Schachtelsystemen: die 10 Minuten, bis die Nudeln kochen, kann ich noch nutzen, um eine Waschmaschine anzustellen. Oder kurz etwas aufzuräumen. Zeit muss genutzt werden! Und als mit Corona wochenlang alle Kinder zu Hause waren, musste die Effizienz zwangsweise noch zunehmen. Sie kennen das sicher.

Aber meine Güte, war es dann schwer, im Urlaub aus diesem Denken herauszufinden! Zwei Wochen lang machte es mich wahnsinnig, dass wir morgens so lange brauchen, um zu einem Ausflug loszukommen. Ich war immer schneller fertig und gepackt als alle anderen und habe dann ungeduldig gewartet. Ich habe durchaus gemerkt, dass ich die Stimmung nicht unbedingt verbesserte, aber ich brauchte eine ganze Weile, bis mir bewusst wurde, dass ich einfach mal aus meiner inneren Beschleunigung aussteigen musste. Aber Loslassen und die Kontrolle abgeben ist – jedenfalls für mich – nicht immer so einfach.

Jesus hat sinngemäß einmal gesagt:

„Ist das Leben nicht viel mehr als nur die Sorge um das Essen und Trinken? Seht euch die Vögel an, die am Himmel fliegen. Sie sähen nicht und sie ernten nicht und sie sammeln keine Vorräte. Aber Gott gibt ihnen trotzdem genug zu essen.“

Im Vikariat, in meiner Ausbildungsgemeinde, habe ich mal einen Jonglier-Gottesdienst mit einer Artistin zusammen gemacht, über genau den Text und das Thema: „Loslassen. Die Kontrolle abgeben.“ Wir haben alle zusammen mitten im Gottesdienst jongliert. Und niemand hatte Angst, sich zu blamieren, denn sie sagte uns: „Hab keine Angst, dass der Ball runterfällt. Wenn du eine Sache fallen lässt, kannst du eine andere auffangen.“

Mich hat dieser Gedanke tief beeindruckt. Der Urlaub hat mir wieder ins Gedächtnis gerufen: ich will versuchen, weniger festzuhalten und mich selbst einzuengen durch meine Ansprüche. Ich will mehr Leichtigkeit im Alltag, mehr „ich möchte“ und weniger „ich muss“. Weniger Effizienz und Druck. Gott mehr zutrauen, dass es schon wird. Sehr wahrscheinlich gibt es dann auch wieder ein bisschen mehr Familienchaos und weniger Perfektion. Aber das ist schon ok.

Gestern habe ich übrigens einen Satz gelesen, dem auch in diesem Sinne nichts mehr hinzuzufügen ist: „Wahrscheinlich werde ich am Ende nicht sagen: ‚Verdammt, ich habe zu wenig Staub gewischt.‘“ Ich musste lachen. Aber es stimmt, oder?

12. August 2020 – Bunker zu Spielplätzen!

Im Urlaub war ich mit meiner Familie in der Einsamkeit Süddänemarks unterwegs. Herrlich! Kaum ein Mensch weit und breit, nur Wiesen, Felder, Heide, Kühe, Kühe, nochmals Kühe und – Bunker. Als wir an der Küste entlang durch die Heide stapften, entdeckten wir immer wieder welche der grauen Beton-Ungetüme. Halb vergessen und umgestürzt lagen sie am Strand, von Gras überwuchert, mit Heidekraut bewachsen. Manche einen Meter hoch, manche drei oder vier.

Wir haben nachgelesen: sie stammen noch aus der Besetzung Dänemarks durch die Deutschen im zweiten Weltkrieg. Sie waren Teil des Atlantikwalls und wurden genutzt zur Radarüberwachung der Nordsee. Doch egal, wozu sie früher genutzt wurden, die Kinder waren begeistert. Denn auf verlassene Bunker kann man klettern, sie als Ausguck nutzen, hinunterrutschen, man kann durch ihre Löcher kriechen und durch verschlossene Türen spähen. Ein einzigartiger, wilder Spielplatz. Wie ich ihnen so beim Klettern und Entdecken zuschaute, überkam mich ein Gefühl der Ehrfurcht. Ich musste an den Propheten Jesaja denken:

„Es wird sein zur letzten Zeit… Von Zion wird Weisung ausgehen und Gottes Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben,

und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.“

Diese Worte begleiten mich schon lange. Sie sind meine persönlichen Sehnsuchtsworte und meine liebsten Schätzen der Bibel. Und doch klangen sie immer nach einer fernen, im Grunde unrealistischen, Utopie.

Aber als ich dort meine Kinder lachend und ausgelassen über die Bunker klettern sah, dachte ich: wenn Bunker einer Nation, die so viel Elend und Tod über die Welt gebracht hat, drei Generationen später zum Spielplatz werden, dann ist vielleicht doch mehr möglich, als ich manchmal denke. Vielleicht werden Kinder künftiger Generationen einmal genauso ungläubig den Geschichten heutiger Kriege lauschen wie meine Kinder als wir ihnen erzählten, wofür die Bunker einmal genutzt wurden: „Krieg zwischen Deutschland und Dänemark? Wie konnte das denn sein?“

Ich habe in dem Moment wieder einmal beschlossen: diese Vision und diese Sehnsucht will ich niemals aufgeben, nur weil sie nicht „realistisch“ erscheint. Ich will weiter daran glauben, dass Frieden möglich ist und dafür eintreten. Bis aus Schwertern Pflugscharen werden, aus Bunkern Spielplätze und aus Panzern – ja, was? Vielleicht frage ich einmal meine Kinder, welche Spiele man auf Panzern wohl am besten spielen könnte. Ich bin mir sicher, ihnen fällt etwas ein…

11. Juli 2020 – Menschen kennen?

Neulich ist mir etwas ziemlich Skurriles passiert: ich war in einem Gespräch und unterhielt mich mit einer Frau, von der ich dachte, ich hätte sie noch nie vorher gesehen. Wir waren draußen, konnten gut auf Abstand stehen und trugen deswegen beide keine Gesichtsmasken. Nach einer Weile gingen wir hinein, sie drehte sich um, setzte ihre Maske auf und als sie mich wieder anschaute, merkte ich: „Hoppla, ich kenne sie ja doch.“ Aber beim ersten Treffen, einige Wochen zuvor, waren wir uns in geschlossenen Räumen begegnet und sie hatte die ganze Zeit eine Maske getragen. Ich hatte beim ersten Mal im Grunde nur ihre Augen gesehen und mir den Rest des Gesichts offensichtlich nicht dazu denken können.

Ich fand diese Szene zunächst vor allem witzig und dann hat sie mich ins Nachdenken gebracht: eigentlich ist doch immer so, dass wir Menschen über einen ganz bestimmten ersten Eindruck kennenlernen, der nur ein kleiner Ausschnitt einer viel weiteren Persönlichkeit ist. Und wie oft finden wir diesen Eindruck dann in späteren Begegnungen gar nicht mehr so recht wieder.

Wie unsere Masken gerade oft einen Teil unseres Gesichts bedecken, so besteht unsere Persönlichkeit doch auch aus unterschiedlichsten Facetten und Teilen, die wir je nach Situation und Zusammentreffen mit anderen Menschen mal offenlegen, mal stolz präsentieren, mal verschleiern oder beschämt verdecken.

Ich frage mich: tragen wir alle am Ende immer irgendwelche Masken und können wir je einen Menschen in seiner Gänze kennenlernen und verstehen?

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; Gott aber sieht das Herz an.

So steht es in der Bibel im 1. Buch Samuel.

Gott sieht uns Menschen nicht nur von außen an und in Teilen, sondern kennt sogar unser Innerstes. Das kann man gruselig finden. Oder Geborgenheit daraus schöpfen, dass wir bei Gott sein dürfen, wie wir unter unseren Masken sind. Dass wir uns ohne Angst ganz zeigen können. Schön oder mit Kissenfalten im Gesicht, mit Tränensäcken oder glänzenden Augen, beliebt bei anderen, eigenbrötlerisch, erfolgreich oder doch eher noch eine Weile auf der Reservebank. Gott wird uns immer wiedererkennen, weil er uns wirklich kennt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Sommer und hoffe, dass wir uns nach den Ferien kennenlernen oder wiedersehen und wiedererkennen. Bei der ein oder anderen Veranstaltung, mit Masken oder ohne, ganz äußerlich oder manchmal auch mit dem, was wir im Innersten im Herzen tragen.

29. Juni 2020 – Auf dem Weg ins Paradies

Wenn der Sommer kommt, zieht es mich raus zu meinen Eltern aufs Land. Aus der heißen Berliner Wohnung fahre ich in das idyllische 8000-Einwohner-Städtchen, in dem ich einen Großteil meiner Kindheit verbracht habe. Meine Eltern wohnen noch immer in dem gleichen Haus, ich schlafe wieder in meinem alten Kinderzimmer. Jedes Mal freue mich schon am Bahnhof auf den riesigen Garten, den Schatten der Bäume, das weiche Gras unter meinen Füßen.